Susanne Siegert ist als „keine.erinnerungskultur“ auf Instagram und TikTok erfolgreich. Dabei sind ihre Inhalte alles andere als üblich auf den Plattformen: Sie klärt über den Holocaust auf.

Eine Zelle. Dunkel und so klein, dass weder sitzen noch liegen möglich sind. Nur stehen. Neun Tage lang, bei Wasser und Brot. Alle vier Tage gibt es „volle Verpflegung“. Diese Geschichte von Hude Pinkas im KZ-Außenlager Mühldorfer Hart erzählt die gebürtige Altöttingerin Susanne Siegert 2022 in ihrem ersten Video auf TikTok. Als „keine.erinnerungskultur“ klärt die 32-Jährige dort sowie auf Instagram in kurzen Videos über die Verbrechen des Holocaust auf. Inzwischen wurde sie für ihr Konzept mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Angefangen hat alles im März 2020 mit Recherchen zum bereits erwähnten Außenlager Mühldorfer Hart, das nur 20 Minuten von ihrem Zuhause liegt. Doch während sie die großen Gedenkstätten wie Auschwitz, Dachau und Mauthausen längst besucht hatte, war ihr dieses Lager bis dato unbekannt. Ein verhältnismäßig kleines Lager sei es gewesen mit rund 8.000 Menschen – allerdings ist es sehr gut dokumentiert. Rein aus persönlichem Interesse tauchte sie im Rahmen ihrer Nachforschungen in verschiedene Online-Archive ein und verarbeitete ihre Erkenntnisse in Grafiken und Dokumenten. Unter dem Namen kz.aussenlager.muehldorf postete sie auf Instagram. Anfangs habe sie kaum jemanden erreicht, ihre Mutter und ein paar Freundinnen ließen ihre Likes da, erzählt sie. „Aber es macht was mit einem, wenn man weiß, was da quasi vor der eigenen Haustüre passiert ist.“

Setzen sich für die Demokratie ein: Das Ehepaar hinter dem „Wir sind lauter“-Festival

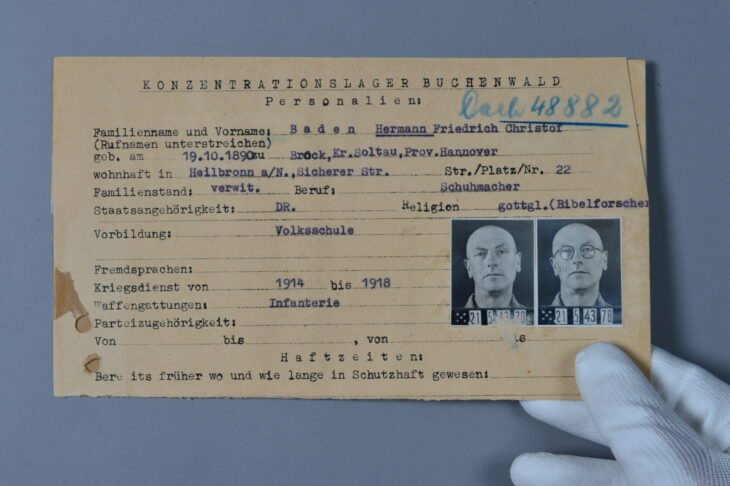

Innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre folgen ein Podcast und die ersten Videos, in denen sie sich auch erstmals selbst zeigt. Gesicht zu zeigen funktioniere einfach besser, denn Menschen wollen lieber Menschen sehen als „nur“ alte Fotografien oder Papiere. Richtig wohl hat sie sich zunächst nicht dabei gefühlt, aber man wachse hinein. Auch in die Abläufe: Inzwischen braucht sie für Skript, Dreh und Schnitt lange nicht mehr so viel Zeit wie zu Beginn. Den größten Aufwand nimmt die Recherche ein. Alles in allem kann das Erstellen eines Beitrags bis zu sechs Stunden dauern. Bis zum „Durchbruch“ dauerte es knapp zwei Jahre.

Da wagte die studierte Journalistin, die Vollzeit in einer Marketingagentur arbeitet und die Holocaust-Aufklärung nur nebenbei betreibt, unter dem heutigen Namen den Sprung auf TikTok. Diese Plattform nutzen vor allem junge Menschen häufiger als Instagram und die Reichweite schoss schnell in die Höhe. Mehr Reichweite bedeutet allerdings auch: Mehr Kommentare. Und da versammelt sich die ganze Bandbreite – vom Dank für ihre Arbeit über Beleidigungen bis hin zur Holocaust-Leugnung (übrigens eine Straftat nach §130 StGB). Susanne kommt ganz gut klar mit den Kommentaren, sagt sie, auch mit fragwürdigen Inhalten. „Wenn jemand mein Aussehen kommentiert, denke ich mir: Mein Gott, mach doch, mir gefällts.“ Problematisch ist eher die schiere Menge an eintrudelnden Kommentaren und Nachrichten. Das muss ja alles moderiert, zumindest gesichtet werden. Inhaltlich kann sie sich ganz gut abgrenzen. Und, zum Glück: Sie erhält mehr Zuspruch als Kritik oder Hass.

Aus kurz wird lang

Das Thema beschäftigt die Holocaust-Aufklärerin, die seit zehn Jahren in Leipzig lebt, so stark, dass sie aktuell auch an einem Buch über „Erinnerungskultur“ arbeitet. Erscheinen solls im Herbst dieses Jahres. Es soll Anregungen geben, wie sich das Gedenken verändern muss, wenn alle Überlebenden weg sind. Geht es nach Susanne, reicht es sowieso nicht, hier und da mal eine Überlebende einzuladen, um eine Rede zu halten. „Ich bin froh, dass diese Menschen diese Bühne bekommen haben!“ Allerdings sei das auch der einfache Weg gewesen. Wir alle müssten mehr in die Pflicht genommen werden, findet sie.

Hilfreich dabei könnte es sein, die eigene Familiengeschichte zu recherchieren. So hat sie das auch selbst gemacht. Sie hat nachgeforscht und Schmerzliches herausgefunden: Ja, der Urgroßvater war Täter. „Trotzdem macht es mich traurig, dass er gefallen ist und mein Großvater somit ohne Vater aufgewachsen ist“, sagt sie. Im Rahmen solcher individueller Nachforschungen werden aus jenen ebenso berühmten wie fremden „Nazis“ wie Hitler, Himmler oder Heidrich plötzlich Uropa oder Opa. Es wird zu etwas Persönlichem. Ähnlich, wie für Susanne Siegert das Außenlager Mühldorf etwas bewirkt hat, könnte auch die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte Einfluss auf eine lebendige Erinnerungskultur haben.

Watch on TikTok

Wer den Mut hat: Ausgangspunkt kann eine Anfrage ans Bundesarchiv (bundearchiv.de) sein, weitere Nachforschungen können über diese Archive erfolgen: arolsen-archives.org, vha.usc.edu, www.yadvashem.org, www.ushmm.org.